Vor einigen Wochen habe ich über die Veränderungskurve nach Streich geschrieben. Darin werden die verschiedenen Zustände, die ein Mensch innerhalb einer größeren Veränderung durchlebt, als Kurvenverlauf dargestellt.

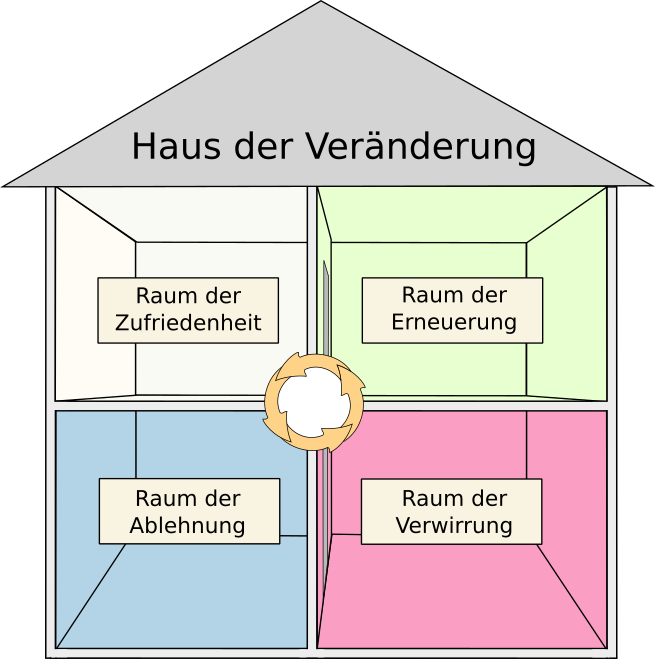

Ein anderes Modell, dass ebenfalls diese Zustände beschreibt und insbesondere im Change-Management von Gruppen oder Teams praktischer ist, ist das sogenannte „House of Change“ nach Claes F. Janssen. Wie bereits erwähnt beschreibt es die gleichen Zustände der Veränderungskurve, jedoch nicht als Kurvenverlauf, sondern als vier unterschiedliche Räume eines Hauses.

Der Ausgangspunkt ist hier der Raum der Zufriedenheit. Die Komfortzone, in der eine gelassene, ungezwungene Atmosphäre herrscht und in der es sich gut aushalten lässt. In der Veränderungskurve wäre dies der Zustand vor dem Schock und nach der Integration, also Anfang und Ende der Kurve.

Durch den Schock kommen wir in den Raum der Ablehnung, in der Veränderungskurve die gleichnamige Phase, in der die Verneinung der Veränderung stattfindet.

Der nächste Raum ist der Raum der Verwirrung. Die Verwirrung ist in der Regel durch Unsicherheit und die Diskrepanz zwischen rationaler und emotionaler Bewertung der Situation geprägt und entspricht den Phase der Einsicht und der Akzeptanz auf der Veränderungskurve.

Der letzte Raum ist der Raum der Erneuerung. In diesem wir die Veränderung nach und nach in den Alltag integriert, neue Denkweisen und -muster verinnerlicht und die Tür zum Raum der Zufriedenheit aufgestoßen.

Damit ist das Haus soweit komplett. Angemerkt sei hier, dass in der Literatur stellenweise noch Kellerräume oder Notausgänge erwähnt werden, die ein besonderes Tief oder eine Flucht aus der Veränderung symbolisieren sollen. Ich habe diese Möglichkeiten bewusst weggelassen, da ich der Meinung bin, dass sie in den jeweiligen Räumen bereits enthalten sind.

Vom Haus zur Stadt

Jedes Veränderungsthema hat sein eigenes Haus. Jeder, der von der Veränderung betroffen ist, befindet sich in diesem oder einem ähnlichen Haus. Denn die Veränderung kann für zwei Personen identisch sein oder eine völlig unterschiedliche Bedeutungen haben.

Wenn wir wissen, dass die Veränderungsauswirkungen für alle Beteiligten sehr ähnlich sind, befinden sie sich im selben Haus. Doch sie sind nicht zwangsläufig auch im selben Zimmer des Hauses. Die Herausforderung an das Change-Management an dieser Stelle ist es also, dem Betroffenen dort im Haus zu begegnen, wo er sich gerade befindet. Bei Teams, die eine Veränderung ihrer Umgebung erleben, ist es häufig noch möglich, die Mitglieder alle in einem Haus zu verorten, wenn das Thema entsprechend präzise gefasst ist.

Für eine Gruppe aus komplett unterschiedlichen Mitgliedern oder mit Veränderungsthemen, die sehr unterschiedliche Auswirkungen auf den Einzelnen haben, ist dies deutlich schwieriger. Modellhaft entsteht durch die Vielzahl an Themen in vielen Fällen eine ganze Reihe von Häusern, deren Anzahl an die Größe einer Stadt erinnern kann. In dieser Stadt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der in sehr vielen oder sogar allen Häusern anwesend ist. Die Vielzahl wird aber nicht in jedem Haus vertreten sein, was es für das Change-Management deutlich schwieriger macht, alle Betroffenen unter einen Hut zu bekommen.

Doch die Frage sollte hier sein, ob es überhaupt zielführend ist, alle Beteiligten mit möglichst wenig Aufwand zu begleiten. Jeder Betroffene hat weiterhin seine eigene Sicht auf die Dinge. Die meiner Meinung nach sinnvollste Möglichkeit ist es daher, klare, offene und bidirektionale Kommunikation zu fokussieren. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig und lieber umfangreicher auszuschöpfen, als nur eine Ebene anzubieten. Das Change-Management sollte beispielsweise auf die verschiedenen strukturellen Ebenen der Unternehmung zurückgreifen und beispielsweise sowohl unternehmensweite Versammlungen, als auch Abteilungsmeetings, Teamworkshops und Mitarbeitergespräche durchführen. Eine Durchmischung der Gruppen ist in der Regel hilfreich, um Betroffenen mit gleichen Themen(schwerpunkten) aus unterschiedlichen Gruppierungen die Möglichkeit zum Austausch und zur angemessenen Informationsbeschaffung und -aufarbeitung zu ermöglichen und auch den Horizont für den Einzelnen zu erweitern. Auf diese Weise kann der Einzelne herausfinden, welche Themen gerade subjektiv wichtiger sind und wie diese beeinflusst werden können.

Sie schaffen damit im Grunde kleinere Stadtteile, in denen sich Menschen mit den gleichen Veränderungsthemen begegnen können und die sich deutlich besser überschauen lassen, als eine ungeordnete Stadt.